現代社会では健康維持やウェルネスに対する関心が高まっています。特に、身体と心のバランスを整えるために自然な方法を探している方が多いです。この記事では、東洋医学の視点からお茶の効能を紹介し、効果的な楽しみ方について解説します。お茶を通じて健康をサポートし、日常生活に取り入れやすい方法を学びましょう。

執筆者:

布袋農園 運営責任者 稲葉 浩太

野草茶・ハーブティー・薬膳茶を研究し、美味しく健康効果の高いお茶を求め日本各地を訪ねている専門家。

腸内細菌の遺伝子検査によるアドザイザーも行っており、「健康は腸から、腸は食物繊維から、食物繊維はお茶から」が口癖。

パーソナル薬膳茶マイスター、パーソナルヘルス協会認定パーソナル腸活コーチ、経営学修士

東洋医学と健康:お茶の役割

東洋医学では、お茶が健康維持において重要な役割を果たします。お茶は体内のバランスを整え、心身の調和を促すとされています。今回は健康効果が期待できる様々なお茶を紹介しますが、例えば普段飲むことの多い緑茶には抗酸化作用があり、体内の有害な活性酸素を除去して病気を予防する効果が期待できます。紹介する様々な種類のお茶が異なる効能を持ち、健康目標に応じて選ぶことができます。

東洋医学(中医学)5つの根幹

東洋医学の基本理論には、陰陽五行のほか、弁証論治、天人合一、整体観念、未病先防、三因制宣の5つの根幹があります。これらの原則は、体と心の調和を図るための指針を提供し、個々の健康状態に応じた適切な治療法を導き出すための重要な枠組みです。

弁証論治 原因を突き止め根本を解決する

弁証論治は東洋医学の基本原則の一つで、疾病の原因を突き止め、その根本的な問題を解決する方法です。このアプローチでは症状だけでなく、その背後にある体質や環境、生活習慣など、総合的な要因を考慮します。例えば、慢性的な頭痛に悩む人の場合、西洋医学ではただ痛みを緩和するだけですが、東洋医学では頭痛の原因となるストレスや姿勢の悪さ、食生活の改善なども含めた治療が行われます。こうした弁証論治の実践により、症状の再発を防ぎ、長期的な健康維持を図ることができるのです。

天人合一 人も自然の一部、天地の現象が密接に結びついているという思想

天人合一は、東洋医学における基本的な思想の一つで、人間も自然の一部であり、天地の現象と密接に結びついているという考え方です。この思想に基づき、健康を維持するためには、自然のリズムや季節の変化に順応する生活が重要とされます。例えば、暑い日は汗をかきます。寒い日は身体を震わせ熱を作ります。当たり前のことですが、それぞれ負担のかかる臓器やホルモンが変わります。このように自然と一体となる身体に目を向け、季節に合った生活を心掛けることでバランスの取れた健康を維持することができるのです。

整体観念 個々の臓器は他の臓器とお互い影響を受け合っている

整体観念は、個々の臓器が他の臓器と影響を与え合いながら機能しているという東洋医学の基本的な考え方です。これにより、臓器同士の相互作用や全身の調和が重要視されます。例えば、肝臓の機能が低下すると、それが消化器系や神経系にも影響を及ぼし、体全体のバランスが崩れやすくなります。このため、東洋医学では、特定の臓器だけではなく、全身の健康状態を総合的に捉え、治療を実施します。こうした整体観念を取り入れることで、より効果的な健康管理や病気予防が可能となります。不調な臓器だけをダイレクトに考える西洋医学とは異なるアプローチですね。

未病先防 健康/病気の二択ではなく未病、巳病、欲病で考える

未病先防は、症状が現れる前に予防し、健康を維持することに重点を置く考え方です。西洋医学では健康/病気の二元論的に考えますが、東洋医学では、健康と病気の間に「未病」という状態があるとされています。この未病の段階で適切なケアを行うことで、病気の進行を防ぐことが可能です。普段からバランスの取れた食事や適度な運動、十分な睡眠を心掛けることで、体の不調を未然に防ぐことができるのはご存知ですよね。また、ストレス管理やリラクゼーションなど、心身のリフレッシュも重要な要素です。それでは、なんとなく身体が重い、だるい、病院に行くほどではないけど少し痛む気がする、寝れない等に対してはどうでしょうか。未病先防の実践により、病気になる前に健康を維持し、長寿を目指すことができるのです。

三因制宣 「病」を見る現代医学と、「人」を見る東洋医学

三因制宣は、現代医学が「病」を対象とするのに対し、東洋医学は「人」を中心に考えるという独特のアプローチを示しています。東洋医学では、病気の原因を三つの要因、すなわち外因(気候や環境)、内因(感情や心理状態)、そして不正当(生活習慣や行動)に分けて考えます。例えば、風邪をひいた場合、単に風邪薬を飲むだけでなく、風邪の原因となったストレスや過労、食生活の乱れなどを見直す必要があります。このように、東洋医学は症状の根本原因にアプローチし、総合的な健康改善を目指すことで、再発の防止やより良い健康状態の維持を図ります。

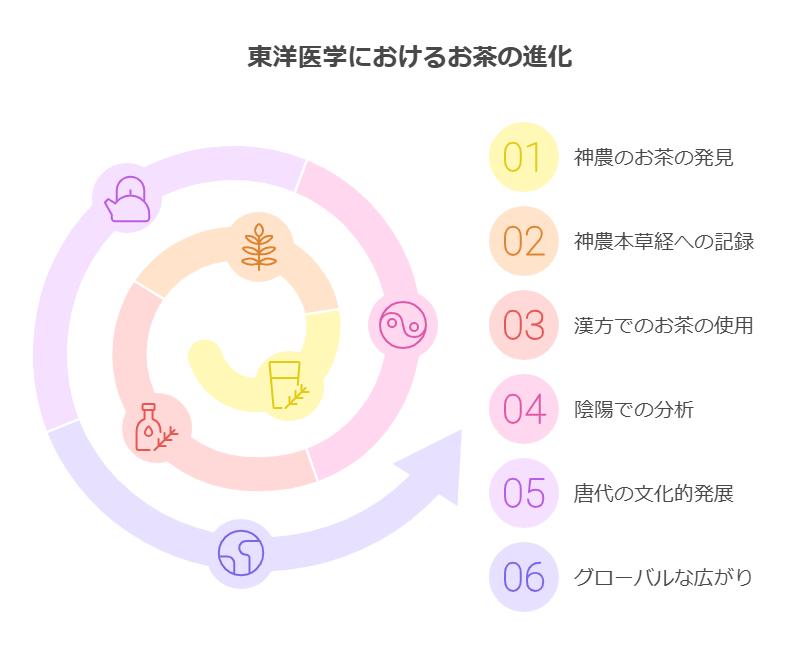

東洋医学におけるお茶の歴史

東洋医学におけるお茶の歴史は、古代中国に遡ります。紀元前2700年頃には、神農氏という伝説の帝が生薬としての植物の一つとしてお茶を発見し、薬として利用したと言われています。神農本草経という古い医学書に、このことが詳述されており、東洋医学にお茶が深く関わってきたことが分かります。神農本草経では、トリカブト、モモ、ノウゼンカズラ、シオン、ウメ、キハダ、クワ、ハトムギ、クコなど聞いたことのある植物から馴染みのない植物まで様々な薬用植物が載っています。

紀元前3世紀になると、お茶は中国全土で広く飲まれるようになり、特に漢方薬として用いられるようになりました。東洋医学の理論に基づき、陰陽五行説の観点からもお茶が分析され、体内のバランスを整えるために利用されました。例えば、緑茶は体を冷やす効果があるため、陰のエネルギーを補完するために飲まれました。

また、唐代にはお茶の文化がさらに発展し、飲むだけでなく、儀式や膳としての面でも重視されました。この時期には、喫茶文化が中国から日本や他のアジア諸国にも広がり、東洋医学の重要な一部として定着しました。

現代に至るまで、お茶は東洋医学において重要な役割を果たしており、健康維持や特定の症状改善に有用な飲み物として広く認識されています。このように、東洋医学におけるお茶の歴史を見ると、お茶が単なる飲み物を超え、長い年月をかけて医学的な意義を持つ存在となったことが理解できます。

薬膳食は難しい

薬膳食に取り組むことは、特に初心者にとって難しいと感じることが多いです。薬膳とは、東洋医学の理論に基づき、食材の性質や効能を考慮して調理された食事です。この食事法は、体質や季節、体調に合わせて最適なバランスをとることを目指します。しかし、薬膳食を実践するには、食材の特性や組み合わせ、調理方法に関する深い知識が必要です。

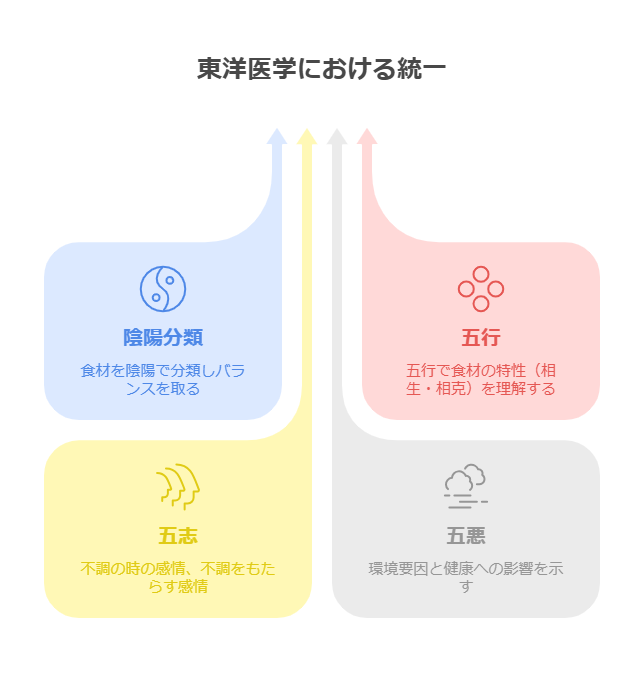

例えば、薬膳では「陰陽五行」の理論が重視されます。これは、食材が「陰」や「陽」に分類され、さらに五行「木・火・土・金・水」や五志、五悪「風・熱・湿・燥・寒」などに分類され相互に補完し合う関係にあるという考え方です。

これを理解し、日常の食事に取り入れることは簡単ではありません。また、特定の症状や体調に合わせた食材選びも重要です。冷え性の改善には生姜やシナモンが効果的ですが、冷え性だからといって「熱」の食材だけを取り入れれば良いわけではありません。自分の身体を知り、それぞれの食材を日々の食事に自然に取り入れるには工夫が必要です。

さらに、薬膳食を準備するために必要な食材が、日常のスーパーで手軽に入手できないことも少なくありません。このため、薬膳の実践には専門店やネットショップを利用することが求められ、時間やコストがかさむこともあります。これらの障壁を乗り越えることは難しいですが、はじめの一歩として。お茶であれば取組みやすいのではないでしょうか。

健康維持に役立つ東洋医学の基本理論

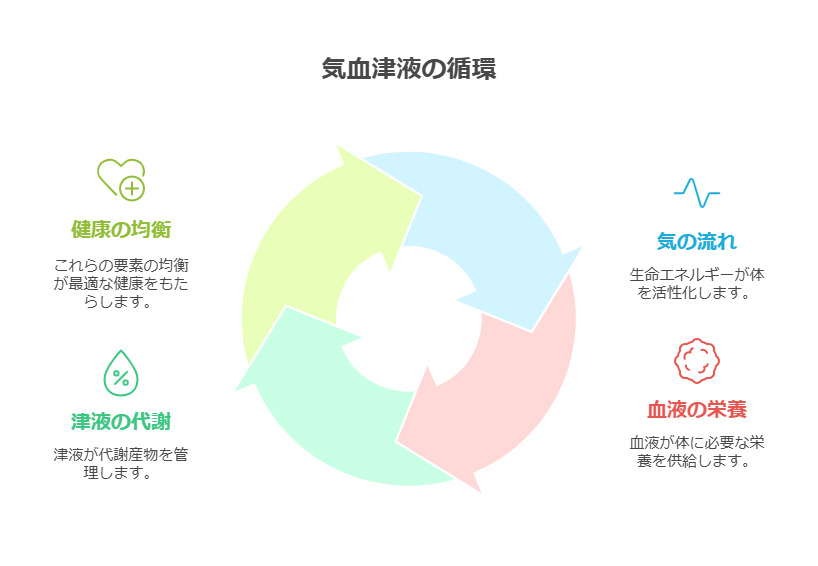

東洋医学の基本理論は、健康を維持するための重要な考え方です。伝統的な東洋医学では、体全体のエネルギーのバランスを保つことが健康維持の鍵とされています。そして、このバランスは「陰陽」「五行」「気」「血」「津液」などの要素によって成り立っています。

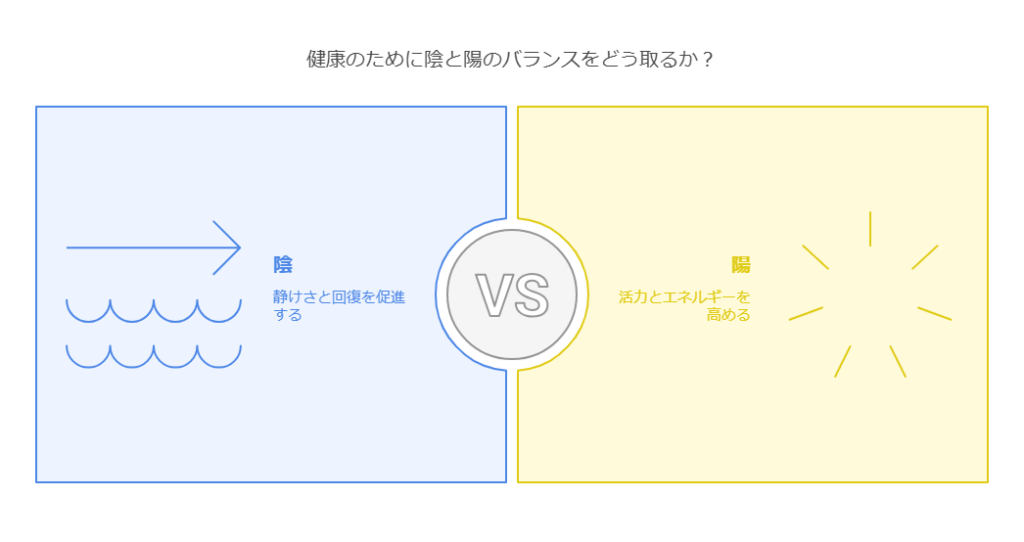

まず、「陰陽論」は全ての事象が相反する二つの要素、つまり陰と陽によって構成されるという考え方です。バランスが崩れると病気になると言われ、日々の生活で陰と陽のバランスを取ることが重要です。

次に、「五行説」は、木・火・土・金・水の五つの元素が万物を構成し、これが循環することで健康が維持されるという理論です。例えば、木は春、火は夏、土は季節の変わり目と対応しています。

また、「気血津液」の理論では、気は生命エネルギー、血は体を潤す養分、津液は体内の代謝産物を指します。これらが均等に循環することで、体調が整うとされています。このため、血行促進や代謝改善を意識した生活習慣が推奨されます。

これらの理論を用いれば、東洋医学の知識を日常的に活用し、自然な方法で健康維持ができるようになります。

アジアンハーブは気・血・津液の不足を補うものが多い

アジアンハーブは東洋医学の理解において欠かせない要素です。特に気、血、津液の不足を補う役割を果たすことが多いです。気とは生命エネルギーを意味し、血はその名の通り血液、津液は体の生理的な水分を指します。これらがバランスを保つことで健康が維持されるとされています。例えば、朝鮮人参は体にエネルギーを供給し、全体の活力を向上させるとされています。現代人の多くが経験する疲労は、この気の不足によるものと説明され、朝鮮人参がその改善に役立ちます。

また、当帰(とうき)は血の不足を補います。特に月経不順や貧血など、女性の健康にも良いとされています。さらに、麦門冬(ばくもんとう)は津液を補い、乾燥や喉の渇きを和らげる効果が期待されます。これらのハーブは自然な方法で身体のバランスを整え、無理なく健康を維持するのに役立ちます。このように、アジアンハーブは東洋医学の観点から見ると、日常生活に取り入れることで多くの健康効果を得ることができるのです。

西洋ハーブは気・血・津液の巡りを良くするものが多い

西洋ハーブは古代から健康維持や病気予防に利用され、その効果は現代でも広く認識されています。特に、東洋医学においては「気・血・津液」いう概念が重要視されていますが、西洋ハーブはこの巡りを良くする役割を果たすことが多いです。

例えば、ペパーミントやカモミールは気の巡りを良くし、リラックス効果をもたらします。これによって、ストレス減少や消化促進が期待されます。また、ローズマリーやジンジャーは血流の改善に働きかけ、冷え性や疲労回復に効果的です。津液のバランスを整えるハーブとしては、リコリス(甘草)が有名です。

これらのハーブを日々の生活に取り入れることで、自然に健康をサポートし、症状に応じた対応が可能になります。現代医学との併用でさらに効果が高まることが期待されており、家庭で手軽に取り入れやすい点も魅力です。

布袋農園ではこの後に述べる身土不二に観点を起き主に日本の野草を扱いますが、アジア、西洋のいいとこ取りを目指すのもとてもいいことだと思います。

東洋医学の身土不二とお茶

身土不二と呼ばれる東洋医学の考え方は、お茶の選び方にも影響を与えています。

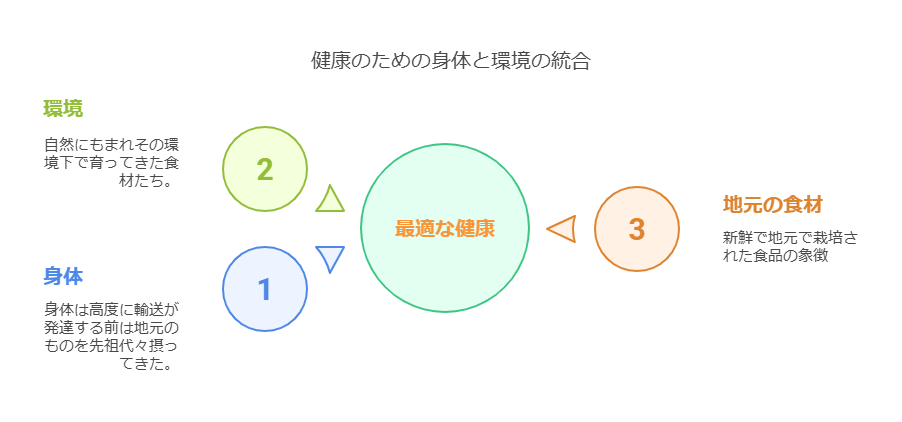

身土不二の考え方とは

身土不二は、身体と環境が密接に関わり合っているという考え方です。人間の身体(身)とその人が住んでいる土地の産物(土)は密接に関係している、という考え方です。つまり、「自分の住んでいる土地で採れた旬のものを食べることが、身体にとって一番良い」という教えです。

この思想に基づくと、人々の健康は、自分が住んでいる土地の産物を摂取することによって守られやすくなります。この考え方は、地元産の食材や季節の食事を大切にすることにつながり、お茶にも同様の原則が適用されます。中国でも辛いものの多い四川、肉食の多いチベット、魚の多い上海、甘めの味付けの広東など地域で味に違いがあります。日本でも東北はしょっぱい料理が多く、南は甘みのある料理が多いですよね。発酵食品も、その土地の菌がその味にしてくれ、それを食べてきて今の身体が出来上がっています。そのような環境で代々住んできたため、身体もその地に馴染んでいます。身体に無理をさせない、という観点から考えると体によく馴染んだ旬の食材を摂ることを否定することはできないでしょう。これは、長い歴史の中でその土地で暮らす人々が自然と適応してきた結果です。地元のお茶を飲むことで、身体のバランスが整いやすくなり、身土不二の理念を実践することができます。このように、身土不二の概念は東洋医学とお茶を結び付け、健康維持に役立つものとされています。健康に良いお茶を選ぶためには、身土不二の考え方を意識することが重要です。

季節で選ぶ薬膳

季節に合った薬膳を摂ることは、健康を維持するうえで重要です。季節ごとに体が必要とする栄養素や温度調整が異なるため、適切な薬膳を選ぶことで体調を整えることができます。

春に摂りたい薬膳

春は東洋医学において、体内のエネルギーが芽生え、成長すると言われる季節です。体に蓄積された毒素を排出し、新しいエネルギーの流れを促進することが大切です。春には、デトックス効果のある食材を取り入れた薬膳が効果的です。例えば、ほうれん草やセロリ、よもぎなどの緑色の野菜は、体内の余分な熱を取り除き、肝臓の機能を助けます。また、山菜やタケノコなどの春の旬の食材もデトックス効果が期待できます。これらの食材を使ったスープや炒め物は、体調改善に役立ちます。さらに、蜂蜜や生姜を使ったお茶は、体を温めながらもリラックスできるのでおすすめです。

夏に摂りたい薬膳

夏は暑さで体力が奪われがちですので、涼を取るとともに水分補給が重要です。東洋医学では、冷えを防ぐ緻密なバランスが求められます。冬瓜やキュウリ、ゴーヤなどの夏野菜は、体を冷やす効果があります。また、緑豆や大麦も暑さをしのぐ効果が高く、体内の余分な熱を排出するのに役立ちます。これらの食材を使った冷製スープやサラダは、夏の食欲が低下しがちな時期にも最適です。クコの実や白キクラゲを使ったデザートもおすすめです。これらは甘さ控えめで、栄養バランスもしっかり保てます。水分補給には、レモングラスティーやジャスミンティーがさっぱりとしていて良い選択です。一方、夏バテの正体は内蔵冷え性とも言われます。内蔵を温めるためには、「寒」に属する白砂糖ではなく「温」に属する黒砂糖にする、などの工夫が必要になります。

秋に摂りたい薬膳

秋は乾燥が気になる季節ですので、潤いを保つことが大切です。東洋医学では、肺を潤し、乾燥を防ぐ食材を取り入れることが推奨されています。梨やりんごなどの果物は、肺を潤し、乾燥を防ぐ効果があります。また、白キクラゲや百合根も潤いを保つ食材として知られています。これらを使ったデザートやスープはおすすめです。秋の食材には、根菜類も豊富です。蓮根やごぼう、サツマイモなどの根菜類は、体を温め、免疫力を高める効果があります。特に、煮込み料理や蒸し料理として取り入れると効果的です。また、菊花茶や烏龍茶は秋に適したお茶で、体を温めながら余分な熱を取り除く効果が期待できます。

冬に摂りたい薬膳

冬は寒さで体が冷えやすく、エネルギーの消耗が増える季節です。体を温め、免疫力を高める食材を積極的に摂ることが重要です。東洋医学では、温性の食材を取り入れることで寒さから体を守ることが推奨されています。ショウガやニンニク、ネギのような温性食材は、血行を促進し、体を芯から温めます。また、鶏肉や羊肉も体を温める効果が高く、煮込み料理やスープとして取り入れると良いでしょう。さらに、黒豆や栗などの冬の食材も、体を温めると共に栄養のバランスを保つのに役立ちます。冬には、紅茶やプーアル茶といった温かいお茶もおすすめです。これらのお茶は、胃腸を温める効果があり、消化吸収を助ける作用もあります。

症状別おすすめのお茶

東洋医学の知識を活用して、特定の症状に効果的なお茶を選ぶことは健康維持に役立ちます。以下に、冷え性、ストレス解消、むくみの対策に適したお茶をご紹介します。

冷え性に効くお茶

冷え性に悩む方には、体を温める効果が期待できるお茶が有効です。例えば、生姜茶は血行を促進し、体全体を温めてくれます。生姜にはジンゲロールという成分が含まれ、それが体を内側から温める効果を持っています。また、紅茶も冷え性対策に適したお茶の一つです。紅茶にはカフェインが含まれ、これが血行を促進し体を温める働きをします。さらに、シナモンティーもおすすめです。シナモンには抗炎症作用があり、体を温める効果が高いです。これらのお茶を日常的に取り入れることで、冷え性の改善を目指すことができます。食材では、「気」を作る山芋や豆、きのこ、えび等がいいでしょう。

ストレス解消に効果的なお茶

現代社会で多くの人が抱えるストレスには、リラックス効果があるお茶が役立ちます。例えば、カモミールティーはリラックス効果が高く、不安や緊張を和らげる効果が期待できます。ラベンダーティーも同様に、リラックス効果があり、ストレス解消に役立ちます。さらに、よもぎ茶もストレス解消に効果的なお茶です。よもぎ茶にはシネオールという香り成分が含まれており、これが自律神経を整え副交感神経優位にしてくれリラックス効果をもたらします。これらのお茶を日常のリラックスタイムに取り入れることで、ストレスの軽減を図ることができます。食材では、気滞に効く春菊、ゴーヤ、ミント、レモン、イカ、あさり、レバー等がおすすめです。

むくみ解消におすすめのお茶

むくみに悩む方には、利尿作用があるお茶が役立ちます。例えば、ハトムギ茶は利尿作用が高く、体内の余分な水分を排出するのに役立ちます。ハトムギには、整腸作用もあり体全体のバランスを整える効果も期待できます。また、とうもろこしひげ茶もむくみ解消に役立ちます。このお茶にはカリウムが含まれており、体内の水分バランスを整える働きをします。さらに、ジュニパーベリーティーもおすすめです。ジュニパーベリーは利尿作用があり、むくみの解消に効果的です。よもぎ茶は血の薬草とも言われ、血の巡りが悪いことに起因するトラブルに有効とされています。これらのお茶を日常生活に取り入れることで、むくみの予防と改善を目指すことができます。食材では痰湿食材と言われる海藻、きのこ、根菜、冬瓜、いわし、さんま、バナナ等がいいでしょう。

緑茶の成分とその効果

お茶にはカフェインやポリフェノールなど様々な成分が含まれており、リラックス効果や抗酸化作用があります。

カフェインの効果と注意点

カフェインはお茶に含まれる主要な成分の一つで、覚醒作用や集中力向上効果があります。このため、勉強や仕事前に飲むと効果的です。また、脂肪燃焼を促進し、代謝を高める働きもありますので、ダイエット効果も期待できます。しかし、カフェインは過剰摂取すると不眠や心拍数の増加、神経過敏を引き起こす可能性があります。適量を守ることが重要です。また、妊娠中や授乳中の女性はカフェインの摂取を控えるべきです。カフェインの半減期は4〜6時間程度ですので、就寝前の摂取は避けることが推奨されます。心身のバランスを保ちながら、カフェインは適切に管理する必要があります。

茶葉に含まれるポリフェノール

ポリフェノールは抗酸化作用が強く、体内で発生する活性酸素を除去する働きがあります。これにより、細胞の酸化を防ぎ、老化や生活習慣病の予防に寄与します。その中でも、緑茶に豊富に含まれるカテキンはポリフェノールの一種で、抗菌作用や抗ウイルス作用も持っています。このため、風邪予防や口臭予防にも効果的です。他のポリフェノールとしては、紅茶に含まれるテアフラビンやウーロン茶に含まれるテアフラビジンが挙げられ、それぞれ異なる健康効果を発揮します。ポリフェノールを日常的に摂取することで、体内のサビを防ぎ、若々しさや健康を保つことができます。お茶を楽しむことで、ポリフェノールの恩恵を受け取りやすくなりますので、積極的に取り入れましょう。

日常生活で薬膳・野草茶を取り入れる方法

お茶を日常生活に取り入れる方法は非常にシンプルです。まずは、朝起きたときや食事の後にお茶を一杯楽しむことから始めてみましょう。特別な準備は必要なく、手軽に始められるのが魅力です。

簡単にできるお茶レシピ

東洋医学の知識を取り入れた簡単なお茶レシピをいくつかご紹介します。

手に入りやすいあずきと乾燥させたごぼうを軸に提案しています。

まず一つ目は、虚弱体質に向けたジンジャーティーです。体を温める効果があり、特に冷え性の方におすすめです。材料は、紅茶のティーバッグ1つ、生姜のスライス2〜3枚、蜂蜜少々、あずき、乾燥させたごぼう、桂皮です。作り方は、カップにあずき、乾燥させたごぼう、桂皮を淹れ熱湯を注いでから1-2分後にティーバッグを入れ、生姜のスライスを加えます。数分蒸らした後に、蜂蜜を加えてお好みで調整してください。

次にご紹介するのは、ストレス体質に向けたラベンダーティーです。ビタミンCが豊富で、美肌効果やリフレッシュ効果があります。材料は、ラベンダーのドライフラワー1〜2ティースプーンと、あずき、ごぼう、すぎな、甘茶です。作り方は、ティーポットにあずき、乾燥させたごぼうを入れ熱湯を注ぎ、1-2分後にその他の材料をを注ぎます。5〜10分間蒸らしてからお召し上がりください。温かいほうが美味しく飲めますので、冷やさずにお飲みください。

最後に、むくみ体質に向けたどくだみブレンドです。材料は、あずき、乾燥ごぼう、ドクダミ、羅漢果、ヨクイニン(ハトムギ)です。作り方は、ティーポットにあずき、乾燥させたごぼうを入れ熱湯を注ぎ、1-2分後にその他の材料をを注ぎます。羅漢果は手に入りづらいかもしれませんが、ほんのり黒砂糖で甘みを足していただいてもかまいません。

このような簡単にできるお茶レシピを日常に取り入れて、健康維持に役立ててください。

毎日のルーティンに取り入れるコツ

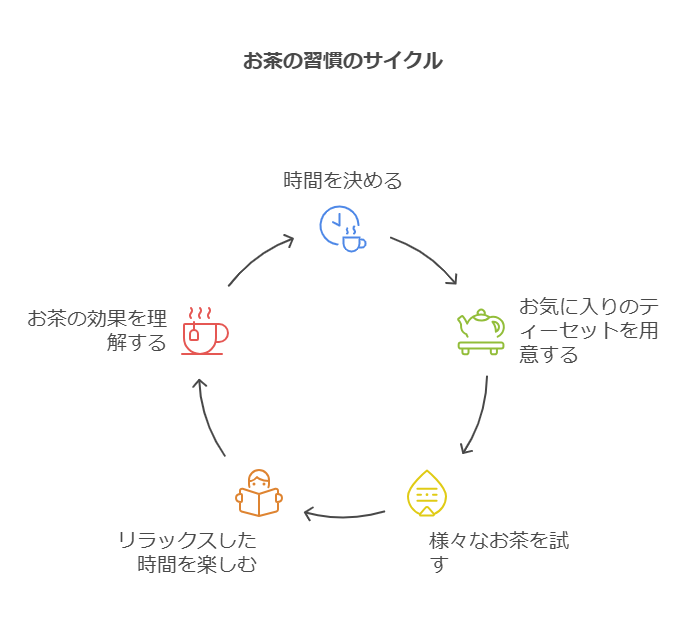

日常の中にお茶を取り入れるためのコツをいくつかご紹介します。

まず一つ目は、「時間を決めること」です。朝の目覚めの時間や夜寝る前のリラックスタイムにお茶を飲む習慣をつけると、毎日のルーティンとして定着しやすくなります。

二つ目は、「お気に入りのティーセットを用意すること」です。自分が気に入るものであれば、自然とお茶を飲む時間が楽しみになるでしょう。

三つ目は、「異なる種類のお茶を試すこと」です。季節や気分に合わせて、さまざまなお茶を取り入れてみましょう。例えば、寒い冬には体を温めるジンジャーティーやシナモンティー、暑い夏には冷やして飲むミントティーやハイビスカスティーなどを通し、まずはお茶を飲むことを習慣化するところから始めても良いかもしれません。

四つ目は、「お茶を飲む時間をリラックスできる時間にすること」です。読書や音楽を楽しむ時間とセットにしたり、子どもと離れて飲む時間を作ることで、お茶を飲む時間がより充実したものになります。

最後に、「お茶の効果を理解・意識すること」です。自分の体質や症状に合わせてお茶を選び、その効果を考えながら飲むことは効果的です。どんな意識を持って、何に意識を向けるか、というのは身体との対話になり効果的でより健康的な生活を送ることができるでしょう。このようなコツを意識して、日常生活にお茶を取り入れ、心身のバランスを整えましょう。

まとめ:東洋医学とお茶で健康維持を

東洋医学の知識を基に、お茶を日常に取り入れることで心身のバランスを保つことが可能です。様々な種類のお茶は、それぞれ異なる効能を持ち、適切な選択をすることで特定の症状や体質に対する健康効果が期待できます。まずはアジアンハーブ、西洋ハーブなどこだわらず、例えば冷え性には当帰芍薬散などの漢方茶やよもぎ茶が効果的で、ストレス解消にはカモミールティーがリラックス効果をもたらすと知り実践することが重要です。

また、未病先防や身土不二といった東洋医学の基本思想を理解することで、季節や自分の体質に合ったお茶を選びやすくなります。これにより、日常生活での健康維持がより身近で効果的になるのです。

さらに、お茶はリラックスタイムの一環としても活用でき、忙しい現代人のストレス解消にも役立ちます。身体と心の両面での健康維持を目指すには、東洋医学とお茶を上手く取り入れることがキーとなります。このように、東洋医学とお茶を生活に取り入れることで、自然な形で健康を保ち、心地よい日々を過ごすことができるでしょう。

身体の不調は天人合一の一部であり、不調を責める必要はありません。季節の変化に純粋に反応してしまう自分の身体を、どこかかわいいと思い慈しむことができたらあなたも東洋医学の力に気づくことができるでしょう。

健康野草茶の布袋農園